HANG ZUM PATHOS

Wie steht es eigentlich um das Verhältnis von bildender Kunst und Musik? Den „Klang der Bilder" kennen wir aus Stuttgart. Der wichtigste Beitrag endet mit dem lapidaren Satz: „Musik wird gerade bei Geheimnissen gern zu Hilfe genommen"1. Den bildenden Künstlern war es nicht nur zu Anfang der 60er Jahre lästig geworden, daß ihre Malerei, ihre Skulptur, ihre Zeichnung eher schweigende, kontemplative Rezeption erfuhr. Diese setzt beim Maler ein introvertiertes Temperament voraus, das derartiges Schweigen vor dem Bilde, suspekte Andacht, auf Dauer erträglich macht. Die ideale Umgebung fand die Malerei in den Köpfen der neuzeitlichen Rezipienten im Studiolo der Renaissance, der Kirche des Mittelalters und dem bürgerlichen Studier- und Wohnzimmer, wie zuvor schon in der fürstlichen Galerie. Dort findet im kleinen Kreis das Gespräch der Kenner statt, die sich in die Imagination der importierten Welt des Bildes versenken und sich befremdet gegen die sie umgebende Außenwelt absetzten. Dagegen stand immer die vitale Sinnlichkeit des Theaters und der Musik, die sich immerhin durch Apoll göttlichen Ursprungs zeihen kann. Einen malenden Gott kennt weder die antike noch die christliche Mythologie. Bildende Kunst von Menschenhand ist von Anfang an den Göttern verhaßt und Prometheus' Tat ein permanentes Aufbegehren gegen die Herrschaft der Götter. Den Christen war das Bild verboten. Die bildende Kunst mag von ihrem mythischen Ursprung her diesen Akt des gewaltsamen Protestes wohl nie so rechtfrei in einen der befriedigenden Sinnenlust umzukehren, so bedient sie sich der therapeutischen Kraft der Musik und des Theaters, um auf ihre Kosten zu kommen.2 Den Beginn der „Kunstmetropole Köln" lokalisiert Herzogenrath wohl nicht von ungefähr in der Aufführung der „Originale" Stockhausens im „Theater am Dom" vom 26.10.-- 6.11.1961;3 für die nicht so Theatergängigen dieser Zeit sind weit wichtiger die musikalischen Ausstellungseröffnungen mit Paik und Moorman bei Zwirner in Erinnerung geblieben, weniger indes die Malerei, die bei solchen Gelegenheiten gezeigt wurde. Sie hatte nämlich mit dieser Musik ebenso wenig zu tun, wie die kubistische Malerei oder die ganze geliehene Metaphorik, die seit Diderots ästhetischen Schriften (1765) zum stehenden Bestandteil nicht nurmehr farbästhetischer Harmonietheorie geworden ist. Doch die ganzen interpretativen Bemühungen um die Erhellung der Wechselwirkung von Musik und Malerei im frühen 20. Jahrhundert erstickt in formaler Dokumentationslust, die der Absicht aufsitzt, die Worte der bildenden Künstler allzu ernst zu nehmen, nein: allzu wörtlich zu nehmen und dabei ihren metaphorischen Wert zu verkennen, wenn in der Sprache musikalischer Regelwerke der Anschein erweckt werden soll, Zugang zu einem kubistischen Gemälde zu erschließen. Die Erhellung kann nur aus dem Insistieren auf der Differenz erstrahlen.

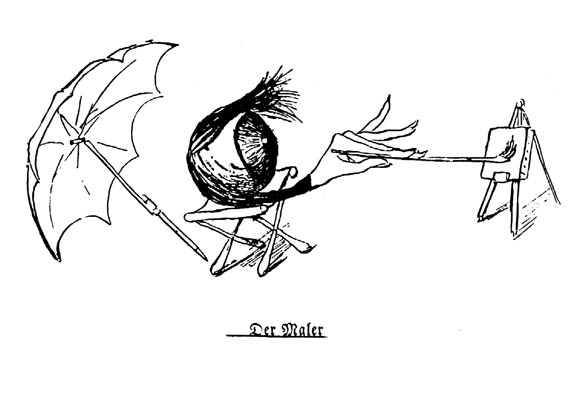

Der Hang zum Pathos ist eine Frage der Dimension. Das Format eines Gemäldes, einer Skulptur determiniert ihren finalen Ort. So scheint es. Der wahre Ort aber ist die Kunstdrucktafel im Ausstellungskatalog. Dort vor allem garantiert sich das Nachleben des Künstlers, wenn er auch der Tradition nach angetreten war, mit seinem Kunstwerk das Nachleben zu garantieren. „Malerei besitzt in sich eine wahrhaft göttliche Kraft nicht nur insofern sie Abwesendes vergegenwärtigt, wie man auch von der Freundschaft sagt, sondern sie zeigt die längst Verstorbenen nach Jahrhunderten noch den Lebenden, so daß sie diese mit freudiger Bewunderung für den Künstler anschauen können", definierte Leon Battista Alberti im 2. Buch seiner Schrift über Malerei4 die Funktion des Bildes. Die pathetische Präsenz des Künstlers in seinem eigenen Werk hat ihre Spuren nicht nur im Selbstbildnis und in der Signatur auf dem Gemälde. Nicht nur Leonardos Fingerabdrücke sind als Zeugen der Authentizität ins rechte Licht gerückt worden, das Selbstbildnerische in der Malerei und Skulptur ist nicht nurmehr unfreiwillige Angleichung des Modells an die eigene Physiognomie, die den Satz von der „Handschrift" eines Künstlers, als dessen Personalstil -- das eigenwillige Ineinander von bevorzugten Inhalten und charakteristischen Formensprache -- gerne begriffen wird, mit einem Vielen greifbaren Inhalt füllte. Auch Künstler lesen gelegentlich derartige Abhandlungen. Sie informieren sich, manches spricht sich einfach herum. Und sie machen sich ihren Reim darauf. Oder auch eine Masche der Selbstinszenierung. Twombly -- nicht als Einziger -- ironisiert dies in einer Skizze, die nur mit seinem Namenszug in ständiger Wiederholung gefüllt war.

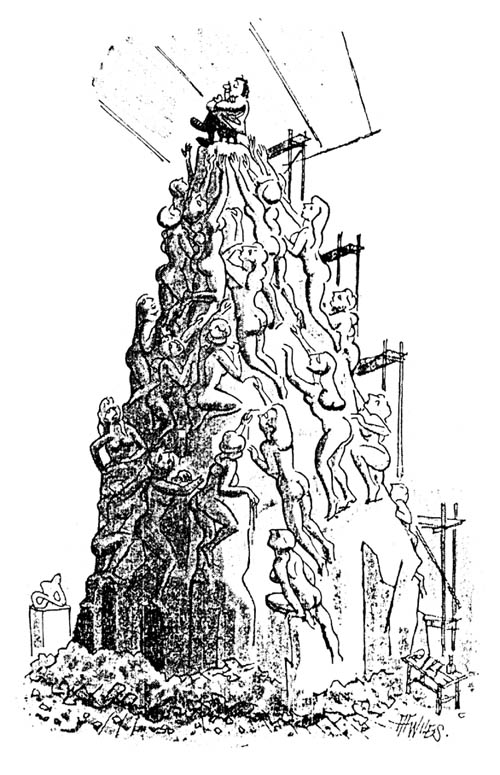

Pathos ist hohl. Das Erleben wird dem Nachleben vorgezogen. Die Aktionen des Künstlers im Atelier sind der Selbstdarstellung ebenso dienlich, wie die neue Ästhetik der großen weißwandigen Atelier- und Galerieräume, in denen karge Bilder drapiert wurden. Auch diese pathetische Kargheit -- wohlmeinende Neutralität gegenüber den wechselnden Objekten der Ausstellungen -- entgeht nicht in seiner reihenweisen Alternativlosigkeit dem Verdacht der phantasielosen Billigkeit. Die Maler und Bildhauer müssen diese gewaltige Leere füllen: Also ist es nur konsequent anzuhäufen, was immer zu einem Einfall sich anhäufen und wie anhäufen läßt, um der Klage vom verkannten Künstler zu entkommen, die sich noch immer am Nicht-Gedruckten negativ bemessen läßt. Ist der Verkauf eines Bildes ökonomisch sinnvoll und wünschenswert, so ist die pathetische Wirkung des gedruckten Namens und des reproduzierten (wenn auch nicht verkauften) Werkes psychologisch viel höherrangig geworden. Und das trifft nicht nur für die Anfänger zu, dem kann sich offenkundig noch kaum einer der Älteren entziehen. Das Mittel zur Werbung für das eigene Produkt wird notfalls auch bereitwillig als Mittel zum Überleben in der Erinnerung der Nachwelt ausgeschmückt: die Akzessoires sind vielfältig.

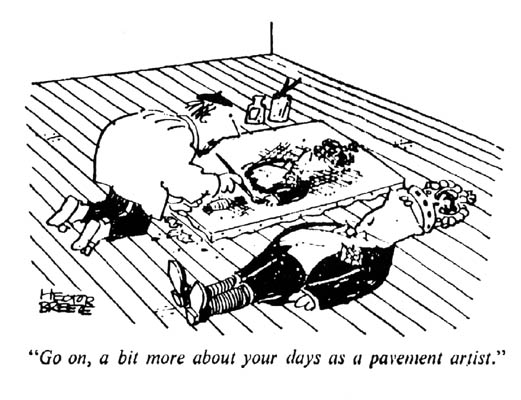

Der Brief: nicht jener private, intime von einst, als Briefe eine literarische Kultur ausmachten, auch wenn sie sich nur der Form bedienten, nein: Beliebige Dokumente des alltäglichen Nachrichtenaustausches, möglichst von einer Kulturinstitution, der Inhalt der Mitteilung mag noch so banal sein, bildet -- je banaler, desto besser, Pathos der Geschäftigkeit ab. Das Jubiläum (biographisch) fördert offizielles Pathos formelhafter Unverbindlichkeiten. Doch dies ist schon der Einstieg zur bürokratisierten Datenliste, die sich als biographisches Stenogramm, entpersönlichter Bildungsgang, Dosier der Normalität und Belanglosigkeit zum pathetischen Topos aufwerten läßt, einzig, weil an diesem Platz im Katalog untergebracht: Ein Muß. „Abb. 1" hat ein Selbstbildnis zu sein, suggestiv familiär, versonnen bei der Arbeit, meist jugendlich (als der noch Unbekannte -- aber der schon Bedeutendes Schaffende); eine Aufnahme der Staffelei im Atelier mit leerem Stuhl hat seit Menzels Adaption dieses Motivs und ihren romantischen Vorbildern selbstredende Evidenz des Pathos der Abwesenheit, der Apotheose aus antiker, wie späterhin dann christlicher Tradition (und dies vor allem für durchaus noch lebendige Künstler).

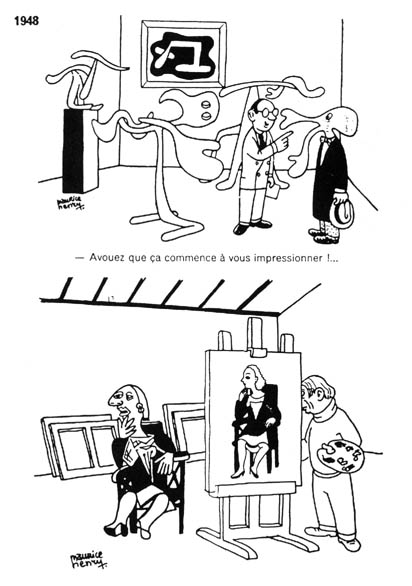

Und dann die Texte. Christliche Tradition auch hier: die Hagiographie, Pathos des Lobes. Keiner

der Lebenden käme auf die Idee, eine Sammlung bisheriger Kritiken -- auch die weniger löblichen

-- in einem selbst betreuten Katalog zusammenzustellen (etwa im Sinne Gombrichs5), um ein

lebendigeres Bild der Meinungen zu versammeln; die Schichtungen wären zu abträglich?

Aufdeckung des längst Geläufigen, mit dem Anschein des Unerwarteten zu strecken, dem

Skandalösen soweit Rechtfertigung angedeihen zu lassen, wie zur Durchsetzung eines bestimmten

Stilwillens erforderlich scheint, um sie zur Konvention zu degradieren. Also das Gegenteil von dem

zu erreichen, was die Einmaligkeit des „Neuen" ausmachen sollte. Diese Texte schildern im besten

Falle. Nicht daß sie sich der bildnerischen Probleme annähmen; sie schildern die Lösungen,

verdoppeln im schlechten Sinne das reproduzierte Oeuvre sporadisch, je nach Vorlieben des

Autors in jener subjektiven Sachlichkeit des Tatzeugen, der sich der literarischen Klischees

bedienen muß, um sich vom potentiellen Vorwurf der Kumpanei freizuhalten: Pathos der

Auftragsarbeit. Und zu guter Letzt die gesammelten Worte, Fragmente einer Theorie, einer Lehre,

Pathos der Revelatio, Enthüllungen des Vermächtnisses an die Nachwelt. Dessen Inhalt wird

allemal zu einem Zeitzeugnis, noch in der negativen Wendung dessen, was nicht darin gesagt ist,

mithin wogegen es sich richtet. Abhold jeder Polemik bleibt das Einzelne banal. Erst im

konkurrierenden Miteinander der Gleichzeitigkeit gewinnt jedes an Profil, wenn auch nicht

unbedingt ein überzeugendes.

Der sinnlichen Präsenz von Macher und Gemachtem am gemeinsamen Ort Raum zu gewähren und

unbeschränkten, unkontrollierten Zugang von Anbeginn zu eröffnen: Dafür war Stollwerck allemale

gut. Stätte der Produktion, der Präsentation und der rituellen Feiern, heterogener Bedürfnisse und

Gewohnheiten entspringend, entging man hier der vertrauensseeligen Lüge, die von den

gemeinsamen Interessen gesponnen wird, um die pathetische Einsamkeit der tatsächlich

partikulären nicht hörbar werden zu lassen. Eingetauscht wurde hier fraglos dagegen ein fragiles

Pathos gegenseitiger Duldung. Nicht wißbegierige Neugier bestimmte die Verhältnisse, mehr noch

eher erschreckt-staunende Unverständigkeit vor dem ehedem kaum verstehbaren Fremden: Ein

alltäglicher Verkehr im allmählichen Aneinander-Gewöhnen und der Selbstverständlichkeit der

Gegenwart des Anderen, des noch so ,,Un-Kultur"-Verdächtigen (aus dem Blickwinkel des

normalen Kulturkonsums). Wer, von außen kommend, hier andernorts kursierende Gerüchte bestätigt finden wollte, konnte ob des fehlenden Spektakels nur enttäuscht und bestenfalls irritiert am Grau der künstlichen Ruinen

und ihrem schmuddeligen Un-Charme sich ergötzen -- wenn es denn so weit sein Geschmack noch

kommen ließ: Pathos der underdogs.

Feste indes konnten es in sich haben: laut ging es her, das vor allem; alleine dies schon ein Gradmesser für investierte Phantasie und Energie. Buntheit dominierte -- im guten Sinne wohlverstanden. -- Alles erschien möglich, was Sprache, Farbe und Klänge möglich machten: Im Zweifelsfall sah keiner hin, hörte keiner zu; und dennoch zählte die Präsenz inmitten dieser begrenzten Öffentlicheit: Euphorie der Adepten und Neophyten, die sich der travestierten Kulturrituale so bedienten, daß auch noch der Verdacht auf trivialen Dilettantismus kein Urteil von ungebührlichem Gewicht zu werden vermochte, schon niemals ein Anlass zum Ausschluß: Auch dieser so Inkriminierte behielt ein Recht auf Teilnahme. Organisatorisch zuguter Letzt beständig eine Ruine, hat der Wille von Einigen fürs Kontinuum gesorgt: Pathos der Vergänglichkeit.

Anmerkungen